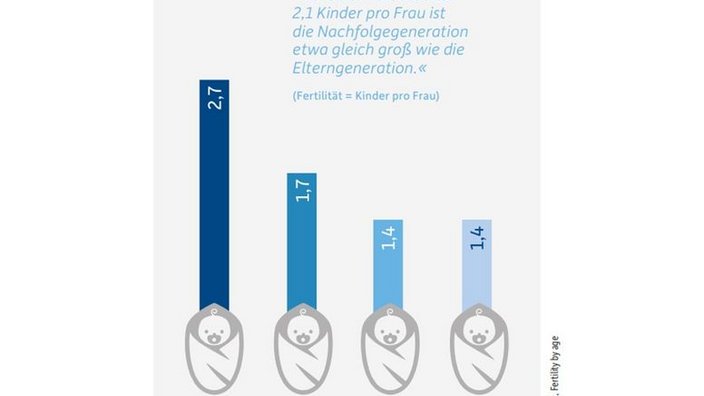

In Österreich erreichte der Babyboom in den Jahren 1961– 1964 mit einer Fertilitätsrate von über 2,7 Kindern pro Frau und über 130.000 Geburten pro Jahr seinen Höhepunkt. Die Fertilitätsrate ist ein bestimmender Faktor für die Größe der Nachfolgegeneration. Bei einer Fertilität von 2,1 Kindern pro Frau ist die Nachfolgegeneration etwa gleich groß wie die Elterngeneration, dies wird auch als Reproduktionsniveau bezeichnet. Doch bereits in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre begannen die Fertilität und damit die Zahl der Geburten in Österreich, stark zu sinken. Im Jahr 1973 lag die Fertilität bereits unter dem Reproduktionsniveau und bewegt sich seit Mitte der 1980er-Jahre bei 1,3–1,5 Kindern pro Frau. Dies entspricht 75.000 bis 90.000 Geburten pro Jahr. Die Entwicklung ist in anderen europäischen Ländern ähnlich. Selbst in Frank - reich, einem der europäischen Länder mit der höchsten Fertilität, liegt die Fertilitätsrate seit 1974 unter dem Reproduktionsniveau. Tendenziell gehen die Fertilitätsraten in den letzten Jahren weiter zurück: In Italien lag die Fertilität im Jahr 2021 bei nur noch 1,21 Kindern pro Frau.

Demografie und die Herausforderungen des demografischen Wandels

Die Bevölkerungsstruktur Österreichs ist geprägt durch den Babyboom der 1960er-Jahre, einen starken Rückgang der Kinderzahl in den 1970er-Jahren und einen starken Anstieg der Lebenserwartung. In den letzten beiden Jahrzehnten sorgte eine hohe Netto-Immigration für einen Anstieg der Bevölkerung. Das Ausmaß und die Konsequenzen dieser demografischen Entwicklungen werden oft unterschätzt. Es lohnt sich daher, auf den demografischen Wandel einen genaueren Blick zu werfen.

Das Ausmaß und die Konsequenzen der demografischen Entwicklungen in Österreich werden oft unterschätzt.

Fertilität

Bei einer Fertilität von 2,1 Kinder pro Frau ist die Nachfolgegeneration etwa gleich groß wie die Elterngeneration.

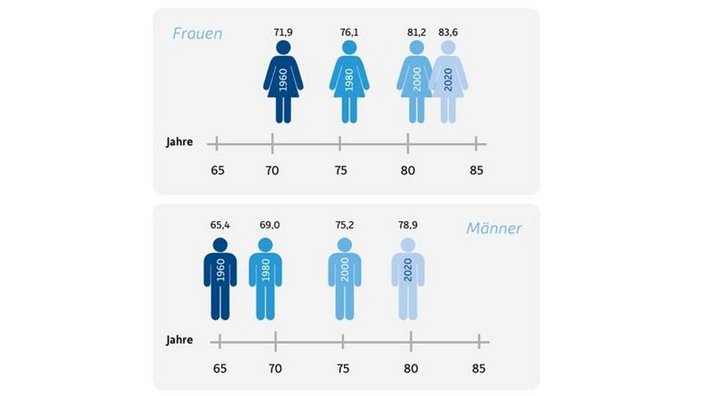

Lebenserwartung

Während die Anzahl der Geburten sank, stieg die Lebenserwartung seit 1960 von 65 Jahren für Männer und 72 für Frauen auf aktuell 79 bzw. 84 Jahre

Während die Anzahl der Geburten sank, stieg die Lebenserwartung seit 1960 von 65 Jahren für Männer und 72 für Frauen auf aktuell 79 bzw. 84 Jahre. Bereits vor der COVID-Krise flachte der über Jahrzehnte konstante Anstieg etwas ab. Aber die heutige Bevölkerungsstruktur ist klarerweise durch den steigenden Anteil der älteren Bevölkerung beeinflusst. So wuchs in Österreich der Anteil der Altersgruppe 65+ an der Gesamtbevölkerung von 12% im Jahr 1960 auf 20% im Jahr 2023.

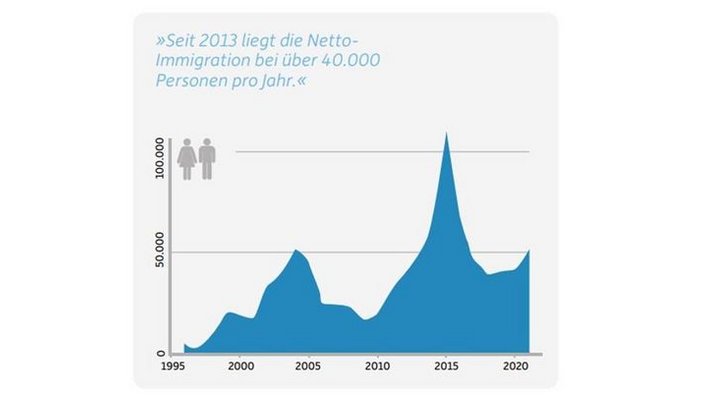

Migration

Seit 2013 liegt die Netto-Immigration in Österreich bei über 40.000 Personen pro Jahr, im Jahr 2015 überstieg die Netto-Immigration von über 100.000 Personen sogar die Zahl der Geburten.

Vor allem in den letzten 15 Jahren ist die Bevölkerung in Österreich durch Migration stark gewachsen. Seit 2013 liegt die Netto-Immigration bei über 40.000 Personen pro Jahr, im Jahr 2015 überstieg die Netto-Immigration von über 100.000 Personen sogar die Zahl der Geburten. Über die Hälfte aller Immigrant:innen sind im Alter von 18 bis 35, daher hat Migration auch einen verjüngen - den Effekt auf die Altersstruktur. Migration ist ein großer Unsicherheitsfaktor in der Prognose der Bevölkerungsentwicklung, denn im Gegensatz zu Fertilität und Mortalität variiert sie sehr stark im Zeitverlauf. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung für Demograf:innen: Migration erfordert detailreichere Informationen über die Bevölkerungsstruktur, die zum Beispiel Herkunftsland, Religion und Bildung berücksichtigen. Nur dann lassen sich auch wirtschaftliche Chancen und potenzielle soziale Probleme abschätzen.

Herausforderungen der demografischen Wende

Die Demografie wird Österreich auf vielfältige Weise verändern. Besondere Aufmerksamkeit verdienen aber die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf Wirtschaft und Sozialsysteme. Bis jetzt hatte diese demografische Veränderung wirtschaftlich ausschließlich positive Auswirkungen, weil sie für einen hohen Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter sorgte. Doch in den nächsten 15 Jahren erreichen die Babyboomer:innen das Pensionsalter und wechseln in den Ruhestand. Damit verkehrt sich die wirtschaftlich günstige Bevölkerungsstruktur in ihr Gegenteil.

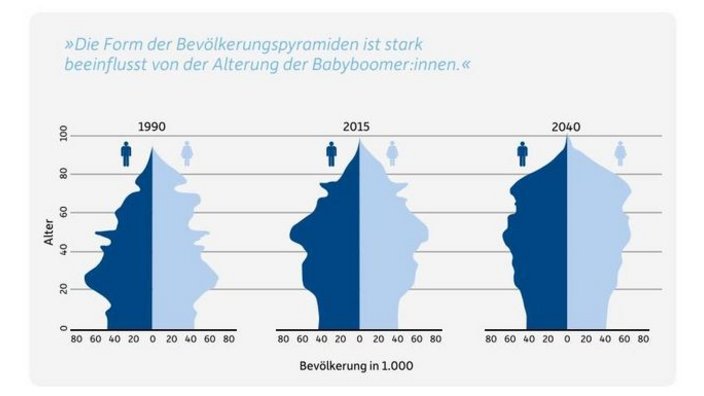

Bevölkerungsstruktur

Die steigende Lebenserwartung in Österreich führte dazu, dass der Anteil der Bevölkerung im Alter 65+ stark anstieg, von 14% im Jahr 1990 auf 20% heute.

Die Auswirkung der gesunkenen Fertilitätsrate und der gestiegenen Lebenserwartung in Österreich zeigt sich anhand von Bevölkerungspyramiden (siehe unten). Die Form der Bevölkerungspyramiden ist stark beeinflusst von der Alterung der Babyboomer:innen und der höheren Lebenserwartung. Letztere führte dazu, dass der Anteil der Bevölkerung im Alter 65+ stark anstieg, von 14% im Jahr 1990 auf 20% heute. Da bis 2034 auch die starken Jahrgänge der Baby-Boomer:innen diese Altersgrenze erreichen, wird der Anteil der 65plus-jährigen in dem vergleichsweisen kurzen Zeitraum bis 2035 auf 25% ansteigen.

Arbeitskräftemangel

Gelingt es nicht, die Babyboomer:innen in Erwerbsarbeit zu halten, wird der Arbeitskräftemangel in einigen Branchen zu einem großen Thema werden. Der öffentliche Sektor in Österreich wird beispielsweise durch die Altersstruktur der Beschäftigten vor Herausforderungen gestellt. Im Jahr 2020 waren 35% der Beschäftigten im öffentlichen Sektor 55 Jahre oder älter, der fünfthöchste Wert in der OECD. Die Nachbesetzung dieser Beschäftigten wird, angesichts der generell hohen Zahl an Pensionsantritten und der schwach besetzten Jahrgänge, die in das Erwerbsalter kommen, schwierig bis unmöglich. Der Pflege- und Gesundheitsbereich ist von der Bevölkerungsalterung besonders betroffen, weil diese Leistungen überproportional von der älteren Bevölkerung in Anspruch genommen werden. Bereits jetzt herrscht in diesem Bereich extreme Knappheit. In den nächsten Jahren werden die Babyboomer:innen als Arbeitskräfte wegfallen, in ca. 15–20 Jahren aber zunehmend als Patient:innen und zu Pflegende hinzukommen.

Finanzierung der Sozialsysteme

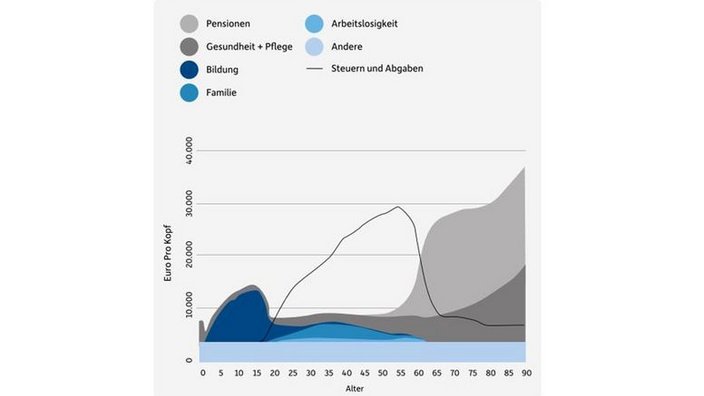

Die Beiträge zum staatlichen Sozialsystem in Österreich werden vor allem aus dem Einkommen der 30- bis 60-Jährigen finanziert, während von den Leistungen vor allem die ältere Bevölkerung profitiert.

Das heißeste Thema im Kontext des demografischen Wandels sind das Sozialsystem und vor allem die Pensionen, aus gutem Grund: Die Beiträge zum staatlichen Sozialsystem werden vor allem aus dem Einkommen der 30- bis 60-Jährigen finanziert, während von den Leistungen vor allem die ältere Bevölkerung profitiert. Über 60-Jährige erhielten im Jahr 2015 staatliche Leistungen im Wert von etwa 30.000 Euro, wobei Pensionen, Gesundheits- und Pflegeleistungen den größten Teil ausmachten. Insgesamt waren 48% der staatlichen Geld- und Sachleistungen an die Bevölkerung im Alter von 60+ gerichtet (etwa 25% der Gesamtbevölkerung), von den Geldleistungen 70%. Zum Vergleich: Das einkommensschwächste Viertel erhielt nur 19% der Geldleistungen. Der Übergang der Babyboomer:innen von Netto-Beitragszahler:innen zu Netto-Empfänger:innen erzwingt eine substanzielle Anpassung der Transfersysteme.

Ausblick

Die Konsequenzen des demografischen Wandels erfordern entsprechende Anpassung und Vorsorge von uns allen. Die Arbeit der Demograf:innen mit Informationen über demografische Veränderungen und deren Konsequenzen ist dabei eine wichtige Grundlage, um das Ausmaß der Veränderungen und deren Auswirkungen abzuschätzen und in Entscheidungen zu berücksichtigen. Noch sind wir als Gesellschaft schlecht vorbereitet. Das wird sich mit zunehmender Thematisierung des Wandels und dem dringenden Handlungsbedarf ändern.